home aquaristik exoten reisen schule sitemap volltextsuche gästebuch kontakt impressum

Aquarium in Klostermauern

Das Deutsche Museum für Meereskunde und Fischerei Stralsund

Zunächst mutet es eigenartig an, wenn man erfährt, dass das Deutsche Museum für Meereskunde und Fischerei samt seinem Aquarium in einem anno 1251 gegründeten Dominikanerkloster untergebracht ist. Die Tatsache allein ist schon spannend, wirft sie doch die Frage auf, wie es den Gestaltern der Exposition gelungen sein mag, diese unterschiedlichen Anliegen im Gebäude zu vereinen. Die Antwort ist einfach – hervorragend.

Das Bestreben der heute als Stiftung bestehenden Einrichtung ist es, dem Besucher einerseits die komplexen Beziehungen in den Weltmeeren zu veranschaulichen und andererseits die umfangreiche Nutzung der Meeresressourcen durch den Menschen zu verdeutlichen. Dabei wird das Bemühen sichtbar, die Besucher für die Komplexität des Lebensraumes Meer, seiner Bewohner und seiner Empfindlichkeit gegenüber Störungen durch den Menschen zu sensibilisieren.

Das Museum ist in der Altstadt Stralsunds, die selbst schon sehr sehenswert ist und einen Besuch lohnt, gelegen. Schon beim Betreten des Museumshofes wird man mit dem größten Ausstellungsstück, einem 17 Meter langen Holzkutter konfrontiert, der bis 1969 zum Fischfang eingesetzt wurde.

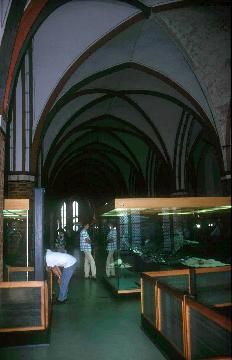

Die

Klosterkirche, die den größten Teil der Ausstellung beinhaltet wurde mit viel

Sorgfalt restauriert und vollständig von den Umbauten früherer Nutzungsformen

(Gemüselager, Arsenal, Lagerhaus, Waisenhaus, Lazarett, Gymnasium) befreit und

bietet sich heute wieder als gotischer Sakralbau, dessen Grundstruktur und viele

einzelne architektonische Elemente trotz der musealen Nutzung sichtbar sind. Dem

steht auch der Einbau eines stählernen Raumstabwerks nicht im Wege, der die

Kirche in drei Ebenen teilt. Im Gegenteil, den Architekten ist es auf diese

Weise gelungen dem Besucher einzigartige „Ein- und Ausblicke" innerhalb

des Gebäudes zu ermöglichen, dennoch dominiert im Eingangsbereich diese

Konstruktion neben einem überdimensionalen Globus.

Die

Klosterkirche, die den größten Teil der Ausstellung beinhaltet wurde mit viel

Sorgfalt restauriert und vollständig von den Umbauten früherer Nutzungsformen

(Gemüselager, Arsenal, Lagerhaus, Waisenhaus, Lazarett, Gymnasium) befreit und

bietet sich heute wieder als gotischer Sakralbau, dessen Grundstruktur und viele

einzelne architektonische Elemente trotz der musealen Nutzung sichtbar sind. Dem

steht auch der Einbau eines stählernen Raumstabwerks nicht im Wege, der die

Kirche in drei Ebenen teilt. Im Gegenteil, den Architekten ist es auf diese

Weise gelungen dem Besucher einzigartige „Ein- und Ausblicke" innerhalb

des Gebäudes zu ermöglichen, dennoch dominiert im Eingangsbereich diese

Konstruktion neben einem überdimensionalen Globus.

Das

Erdgeschoss ist dem Thema Meereskunde und Meeresbiologie gewidmet. Mit

eindrucksvollen Exponaten, z.B. einer großen Kalksteinplatte mit Fossilien und

einem Modell von Picards „Trieste", wird der „Wasserplanet" Erde

und seine Erforschung vorgestellt. Verschiedene Seewasseraquarien bilden das „belebende"

Element und machen gespannt auf die weiteren Abteilungen.

Das

Erdgeschoss ist dem Thema Meereskunde und Meeresbiologie gewidmet. Mit

eindrucksvollen Exponaten, z.B. einer großen Kalksteinplatte mit Fossilien und

einem Modell von Picards „Trieste", wird der „Wasserplanet" Erde

und seine Erforschung vorgestellt. Verschiedene Seewasseraquarien bilden das „belebende"

Element und machen gespannt auf die weiteren Abteilungen.

Der Übergang zur zweiten Ebene

befindet sich im ehemaligen Kirchenchor, in dem ein 15 Meter langes Skelett

eines Finnwals scheinbar frei schwebend ausgestellt wird, so dass der Besucher

einen Eindruck von den Dimensionen dieser Tiere erhält. Folgerichtig beginnt

die Darstellung der Geschichte der Seefischerei mit zahlreichen Fotos,

Dokumenten und Ausstellungsstücken zum Walfang. Ohne Sentimentalitäten

einzusetzen, wird in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit des Walschutzes

eingegangen. Viele Modelle und Vitrinen vermitteln einen Überblick über die  Formen

und Techniken der Fischerei von der Urgesellschaft bis zur Gegenwart. So wird es

dem Betrachter möglich, selber nachzuvollziehen, mit welchen technischen

Raffinessen der Fischfang in den letzten einhundert Jahren immer weiter

perfektioniert wurde. Der Besucher erhält einen umfassenden Überblick über

verschiedene Fang- und Netztechniken und die zugehörigen Schiffe. Dabei wird

aber immer wieder auf die Bedeutung des Schutzes und der Erforschung der marinen

Lebensformen Bezug genommen, ohne eine vordergründige Emotionalität zu

bemühen.

Formen

und Techniken der Fischerei von der Urgesellschaft bis zur Gegenwart. So wird es

dem Betrachter möglich, selber nachzuvollziehen, mit welchen technischen

Raffinessen der Fischfang in den letzten einhundert Jahren immer weiter

perfektioniert wurde. Der Besucher erhält einen umfassenden Überblick über

verschiedene Fang- und Netztechniken und die zugehörigen Schiffe. Dabei wird

aber immer wieder auf die Bedeutung des Schutzes und der Erforschung der marinen

Lebensformen Bezug genommen, ohne eine vordergründige Emotionalität zu

bemühen.

Die zweite Etage ist der Thematik „Mensch und Meer" gewidmet. Grundintention dieses Teils der Ausstellung ist es, die Verantwortung des Menschen gegenüber den Bewohnern der Meere zu verdeutlichen und steht unter dem Motto: „Ein gesundes Meer – Voraussetzung für das Leben auf der Erde". Daher wird der Bogen der behandelten Themen von der Biodiversität der Meeresbewohner über die vielfältigen Ressourcen der Meeresböden bis hin zur Nutzung vieler Tierarten inklusive des Badeschwamms gespannt und mit einer Fülle von Exponaten belegt. Dass in diesem Zusammenhang auch der Weg eines Fisches aus seinem natürlichen Biotop bis in die Dose nachvollzogen wird, mag dem Meeresaquarianer zunächst unsensibel vorkommen, ist aber letztlich nur ein Spiegel der Realität. Beeindruckend an diesem Teil der Ausstellung ist die Vielfalt der Nutzungsformen, die das Meer dem Menschen bietet. Das auch hier der verantwortungsvolle Umgang mit diesen Ressourcen im Vordergrund der Darstellung steht, ist angesichts des Grundanliegens dieses Museums selbstverständlich.

Besonders hervorzuheben sind für mich

auch die Dokumentationen zu den Quastenflossern. In diesem kleinen Teilbereich

dokumentiert  das Museum, dass „museal" nicht zwangsläufig etwas mit „alt"

zu tun haben muss, sondern dass es auch in diesem Rahmen möglich ist neueste

wissenschaftliche Erkenntnisse und die Diskussion hierzu darzustellen.

das Museum, dass „museal" nicht zwangsläufig etwas mit „alt"

zu tun haben muss, sondern dass es auch in diesem Rahmen möglich ist neueste

wissenschaftliche Erkenntnisse und die Diskussion hierzu darzustellen.

Der Übergang zum Aquarium ist der Ostseeküste gewidmet. In dieser Abteilung werden die typischen Bewohner und ihre Lebensweise vorgestellt. Verständlicherweise wird die Abteilung inhaltlich durch die Darstellung und Präparate von Seevögeln dominiert, ist doch die Ostseeküste das Durchzugsgebiet für viele Vogelarten, die den Sommer in Skandinavien verbringen. Nicht ohne Grund wurden deshalb hier auch die Nationalparke „Jasmund" und „Vorpommersche Boddenlandschaft" geschaffen.

Eine

steile Stiege führt den Besucher schließlich in die Kellergewölbe des Museums,

in denen heute das Aquarium untergebracht ist. 35 Schauaquarien mit einem

Fassungsvermögen von 100 bis 50.000 und insgesamt 143.000 Litern bieten die

Möglichkeit, sich exemplarisch mit den verschiedensten Lebensformen der Meere

vertraut zu machen. Dass dabei den Tieren von Nord- und Ostsee besonderes

Gewicht beigemessen wird, liegt in der Tradition des Hauses. Gerade das macht

aber den Reiz der Exposition aus. „Kaiser" und „Drücker" gehören

zweifellos zu den Prunkstücken von Meeresaquarien, aber Flundern, Schollen,

Seehasen, sowie Gemeiner Seestern und Ohrenqualle bieten nicht weniger Anlass zu

interessanten Beobachtungen, sind aber insbesondere auf Grund ihrer

Temperaturansprüche weitaus schwieriger zu pflegen als ihre tropischen

Verwandten (es ist bekannter Weise komplizierter ein Aquarium zu kühlen, als es

zu erwärmen). Gerade deshalb ist dieser Teil des Aquariums besonders zu

empfehlen und verdient besondere Anerkennung.

Eine

steile Stiege führt den Besucher schließlich in die Kellergewölbe des Museums,

in denen heute das Aquarium untergebracht ist. 35 Schauaquarien mit einem

Fassungsvermögen von 100 bis 50.000 und insgesamt 143.000 Litern bieten die

Möglichkeit, sich exemplarisch mit den verschiedensten Lebensformen der Meere

vertraut zu machen. Dass dabei den Tieren von Nord- und Ostsee besonderes

Gewicht beigemessen wird, liegt in der Tradition des Hauses. Gerade das macht

aber den Reiz der Exposition aus. „Kaiser" und „Drücker" gehören

zweifellos zu den Prunkstücken von Meeresaquarien, aber Flundern, Schollen,

Seehasen, sowie Gemeiner Seestern und Ohrenqualle bieten nicht weniger Anlass zu

interessanten Beobachtungen, sind aber insbesondere auf Grund ihrer

Temperaturansprüche weitaus schwieriger zu pflegen als ihre tropischen

Verwandten (es ist bekannter Weise komplizierter ein Aquarium zu kühlen, als es

zu erwärmen). Gerade deshalb ist dieser Teil des Aquariums besonders zu

empfehlen und verdient besondere Anerkennung.

Dennoch

werden zwei Drittel der Ausstellung von tropischen Meeresaquarien eingenommen in

denen die Artenvielfalt tropischer Meere in eindrucksvoller Art und Weise belegt

wird. Die dargestellten Themenbereiche sind vielfältig. Es ist beachtenswert,

dass die Konzeption nicht auf die „zur Schaustellung" möglichst vieler

Arten ausgerichtet ist, obwohl ständig zwischen 300 und 400 Arten gezeigt

werden, sondern ganz spezielle Anliegen verfolgt, wie beispielweise den Komplex

„Symbiose" oder das Thema „Lautentäußerungen von Fischen".

Dennoch

werden zwei Drittel der Ausstellung von tropischen Meeresaquarien eingenommen in

denen die Artenvielfalt tropischer Meere in eindrucksvoller Art und Weise belegt

wird. Die dargestellten Themenbereiche sind vielfältig. Es ist beachtenswert,

dass die Konzeption nicht auf die „zur Schaustellung" möglichst vieler

Arten ausgerichtet ist, obwohl ständig zwischen 300 und 400 Arten gezeigt

werden, sondern ganz spezielle Anliegen verfolgt, wie beispielweise den Komplex

„Symbiose" oder das Thema „Lautentäußerungen von Fischen".

Es

gibt größere Schauaquarien als das Stralsunder, aber es gibt kaum ein weiteres

in Europa, in dem in einer derart fundierten und anschaulichen Form die

Verbindung zwischen Mensch und Meer dargestellt und vor allem erlebbar gemacht

wird.

Es

gibt größere Schauaquarien als das Stralsunder, aber es gibt kaum ein weiteres

in Europa, in dem in einer derart fundierten und anschaulichen Form die

Verbindung zwischen Mensch und Meer dargestellt und vor allem erlebbar gemacht

wird.

Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. Wenn man sowieso an "der Küste" ist, sollte man sich diese Ausstellung nicht entgehen lassen. Und wenn es Argumentationsprobleme "Für und Wider" geben sollte - die Altstadt ist inzwischen mit viel Einfühlungsvermögen restauriert worden, so dass es auch die eine oder andere architektonische Delikatesse, von den kulinarischen ganz zu schweigen, zu bewundern gibt.

Sollten Sie jetzt glauben ich sei ein Stralsunder, irren Sie sich. Ich komme aus Berlin, habe aber trotzdem kein Problem für Stralsund und das Meereskundemuseum zu werben.

home aquaristik exoten reisen schule sitemap volltextsuche gästebuch kontakt impressum